コデイン

| |

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| MedlinePlus | a682065 |

| 胎児危険度分類 |

|

| 法的規制 |

|

| 薬物動態データ | |

| 生物学的利用能 | 90%(経口) |

| 代謝 | 肝臓、CYP2D6 |

| 半減期 | 2.5 - 3時間 |

| 排泄 | 48時間までに約95%が尿中に排泄 |

| データベースID | |

| CAS番号 |

76-57-3 |

| ATCコード |

R05DA04 (WHO) combinations: N02AA59 (WHO), N02AA79 (WHO) |

| PubChem | CID: 5284371 |

| IUPHAR/BPS | 1673 |

| DrugBank |

DB00318 |

| ChemSpider |

4447447 |

| UNII |

Q830PW7520 |

| KEGG |

C06174 |

| ChEBI |

CHEBI:16714 |

| ChEMBL |

CHEMBL485 |

| 化学的データ | |

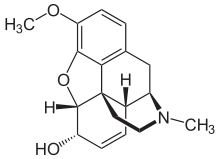

| 化学式 | C18H21NO3 |

| 分子量 | 299.364 g/mol |

| |

コデイン(英: Codeine)またはメチルモルヒネは鎮痛、鎮咳、および下痢止めの作用のある、μ受容体アゴニストのオピオイドである。塩の形態の硫酸コデインもしくはリン酸コデインとして製品化されている[1]。リン酸コデインは鎮痛剤(疼痛の緩和ケア[2])や下痢止めとして用いられるが、コデインを還元して製造したジヒドロコデインを鎮咳薬(咳止め薬)として風邪薬に配合するのが一般的である。コデインは1832年にアヘンから単離された。プロドラッグであり、代謝産物の約10%がモルヒネとなる。

コデインは世界保健機関(WHO)の必須医薬品に定められている。WHO方式がん性痛治療法では、第2段階の弱オピオイドの第1選択薬に指定されている。日本の処方箋医薬品としては、劇薬に区分される。乱用されやすく、国際条約である麻薬に関する単一条約が、コデインをスケジュールII薬物に指定している。

効能・効果

[編集]- 各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮静

- 疼痛時における鎮痛

- 激しい下痢症状の改善

歴史

[編集]コデインは、1832年にフランスの薬学者ピエール=ジャン・ロビケ(Pierre Jean Robiquet)によって、アヘンからテバインと共に単離されたことで発見された。

国際条約である1961年の麻薬に関する単一条約が、コデインをスケジュールII薬物に指定している。

合成

[編集]アヘン由来の天然化合物ベンジルイソキノリン型アルカロイドだが、コデインはアヘン中のアルカロイドとして0.7 - 2.5%ほどしか含まれない。化学構造上モルヒネに類似し、フェノール環3位のOH基がメチル置換されたメチルモルヒネであるため、アメリカ合衆国内で使用されているコデインはモルヒネをO-メチル化して合成されている。

適応

[編集]日本の厚生労働省において認可されている使用方法は以下のようになっている。

医薬品

[編集]投与方法は経口で、形状は錠、散、シロップがある。錠剤ではコデインはしばしばアセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェンと共に調合される。これらの組み合わせは、それぞれ単体での使用よりも良い疼痛コントロールが可能となる。

純粋なコデインの使用量が1回60mg、24時間につき240mg以上は投与されない。これは天井効果により、投与量を多くしても効果は投与量に比例して大きくならないからである。反対に副作用が強くなる恐れがある。

コデインを含む製剤は多くの国で一般用医薬品(OTC医薬品)としても販売されている。しかし、このような形で使われるコデインの急性咳に対する有効性にはエビデンスがないというメタアナリシスもある[4]。

副作用

[編集]一般的な副作用は、掻痒感、吐き気、嘔吐、眠気、口内乾燥感、瞳孔縮小、起立性低血圧、排尿障害、便秘[5]、目眩[1]、薬疹[6]。

ほとんどの副作用への耐性、および作用への耐性は長期連用と共に形成する。これは作用または副作用毎に形成される速度は異なる。たとえば便秘を含む作用への耐性形成は、遅い。

潜在的に深刻な副作用は他のオピオイドと同様に呼吸抑制である。この抑制は用量依存であり、この呼吸抑制が過量服用時に深刻な結果をもたらす。

長期内服からの離脱時において、著しい抑うつ状態を呈する[7]。

禁忌

[編集]- 重篤な呼吸抑制のある患者。(呼吸抑制が増強される)[1]

- 気管支喘息発作中の患者。(気道分泌が妨げられる)[1]

- 重篤な肝障害のある患者。(昏睡に陥る可能性がある)[1]

- 慢性肺疾患に続発する心不全の患者。(呼吸抑制や循環不全が増強される)[1]

- 痙攣状態(てんかん重積症、破傷風、ストリキニーネ中毒)の罹患患者[1]。

- 急性アルコール中毒の患者。(呼吸抑制が増強される)[1]

- アヘンアルカロイドに対する過敏症を有する患者[1]。

- 出血性大腸炎の患者。(重篤な細菌性下痢、腸管出血性大腸菌や赤痢菌等の患者では、症状の悪化、治療期間の延長を生じる可能性がある)

授乳による乳児の死亡

[編集]コデインを使用していた母親が授乳を行った乳児が死亡した症例の報告がある[8]。ヒトの体内では投与されたコデインの約10%がCYP2D6によってモルヒネになるとされている(後述)。本症例は、授乳婦の体内でコデインから生成したモルヒネが、母乳を通して乳児に移行し、モルヒネの毒性によって乳児が死亡したと見られている。なお、誘発中枢抑制の発現には母親のシトクロムP4502D6(CYP2D6)遺伝子型が影響していると報告されている[9]。

作用機序

[編集]コデインそのものはμ-オピオイド受容体に弱い親和力を示す。主要な鎮痛作用はμ-オピオイド受容体へのモルヒネの親和性による。しかし他の作用または副作用は他のオピオイド受容体への作用による。

モルヒネと極めて類似した化学構造と薬理作用を有するが、モルヒネに比べ作用は弱い。力価は、鎮痛作用は1⁄6、鎮静・催眠作用は約1⁄4、呼吸抑制作用も1⁄4程度とされている。反面、鎮咳作用量でモルヒネに比べ便秘、悪心・嘔吐等の副作用が少なく、依存性形成も弱いので、主として鎮咳の目的に使用される。

代謝と作用機序

[編集]主として肝代謝酵素UGT2B7、UGT2B4及び一部CYP3A4、CYP2D6で代謝される[1]。

コデインはプロドラッグであり、グルクロン酸抱合及びO-脱メチル化された代謝産物のみが薬効薬理を発揮する。代謝産物の約10%がモルヒネとなり、鎮痛力価はモルヒネの半分にも満たないとされる。

体内でコデインから生成したモルヒネがグルクロン酸抱合を受けてできるmorphine-6-glucuronide(以降M-6-Gとする)がモルヒネと共にオピオイド受容体に作用し、下降性疼痛を抑制することで鎮痛作用の主体を担っている。一方、グルクロン酸抱合によってコデインはcodeine-6-glucuronide(以降C-6-G)に代謝される。C-6-Gは全代謝の約80%を占めるが、μ受容体への結合が弱く、鎮痛には関与していないとされる。しかし一部鎮痛に関与しているとの報告もある。N-脱メチル化されたコデインは、ノルコデインになり、最後はノルモルヒネに代謝される。

論理的には30mgのモルヒネ(経口)と同じ鎮痛作用を期待するには、約200mgのコデイン(経口)の投与が必要である[5]。

薬物動態

[編集]コデインは肝臓で全代謝の約80%がグルクロン酸抱合され、約10%はシトクロムP450の分子種の1つであるCYP2D6を触媒としてO-脱メチル化を受け、残りはCYP3A4を触媒としてN-脱メチル化される。これらのうち、O-脱メチル化されてできる代謝産物のモルヒネが、主に薬効を発揮する。

健康な成人男性にコデインリン酸塩水和物として65mg経口投与したとき、血中濃度は約1時間後に最高血中濃度に達する。その後、3-4時間で半減期を迎える。30mgを経口で投与した場合、48時間以内に約95%が尿中に排泄される。

白色人種の約6-10%、アジア人種の約2%、アラビア人種の約1%は酵素欠損によりほとんど機能しないCYP2D6を持っており、コデインは鎮痛効果をほとんど持たない[要出典]。しかし、依然としてほとんどの副作用は起こりうる。また医薬品によってはCYP2D6を阻害しコデインの有効性を損なったり失わせたりする。これらには選択的セロトニン再取り込み阻害薬などがある。

診療ガイドライン

[編集]WHO方式がん性痛治療法では、第2段階の弱オピオイドの第1選択薬に指定されている。

規制

[編集]国際条約である麻薬に関する単一条約が、コデインをスケジュールII薬物に指定している。

日本では単体のコデインは処方箋医薬品であるため、購入は医師の処方箋によるものでなければならない。低濃度のコデインが含まれる医薬品は処方箋なしで入手する事が可能である(指定第二類医薬品)。しかし「乱用の恐れのある医薬品の成分」として、含有される一般薬の販売が1人1箱に制限されている[10]。

厚生労働省は2017年(平成29年)7月、小児(12歳未満)について、コデイン類を含む医薬品を使用しないよう注意喚起し、1年半の経過期間後(2019年以降)は使用を禁忌とするよう通達した[11]。

アメリカ合衆国では、コデインは規制物質法 で規制されている。コデインを単独で含む鎮痛剤はスケジュールII規制薬物である。アスピリンもしくはアセトアミノフェンとの組み合わせではスケジュールIIIである。

イギリスでは、コデインは1971年薬物乱用法でクラスB薬物に指定されている。ただし、Co-codamolなどの低濃度のコデインが含まれる医薬品は、処方箋なしで入手する事が可能である。

オーストラリアとカナダでは、コデインは規制されているが、許可された薬剤師による最大15mg/錠での調合による入手が処方箋なしで可能である。

乱用

[編集]コデインは安価で入手も容易であることから、長期間の薬物乱用による薬物依存症が問題となっている[12]。

薬物乱用問題は直接摂取以外にもある。コデインを成分とする市販のせき止め薬から化学処理により強力な麻薬デソモルヒネを密造する方法であり、その方法がインターネット経由で広まり、ロシアなどの地域で乱用被害の増加が問題になっている[要出典]。

関連項目

[編集]出典

[編集]- ^ a b c d e f g h i j 医療用医薬品 : リン酸コデイン KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

- ^ 大竹弘哲、長嶋和明、田中聡一、疼痛の緩和ケアにリン酸コデインを用いた筋萎縮性側策硬化症の一例 北関東医学 2007年 57巻 1号 p.49-52, doi:10.2974/kmj.57.49

- ^ 加藤佳子、山川真由美、長岡由姫 ほか、慢性疼痛に対する長期モルヒネ治療 日本ペインクリニック学会誌 2005年 12巻 1号 p.25-28, doi:10.11321/jjspc1994.12.25

- ^ Smith, Susan M; Schroeder, Knut; Fahey, Tom; Smith, Susan M (2014). “Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings”. Cochrane Database Syst Re: CD001831. doi:10.1002/14651858.CD001831.pub5. PMID 25420096.

- ^ a b Rossi S (Ed.) (2004). Australian Medicines Handbook 2004. Adelaide: Australian Medicines Handbook. ISBN 0-9578521-4-2.

- ^ 津田英隆 ほか、コデインによる薬疹の2例 (PDF) 徳島赤十字病院医学雑誌 Vol.4 No.1(1999年発行)

- ^ 石川正憲、鈴木利人、堀孝文 ほか、「リン酸コデイン長期内服離脱時,著しい抑うつ状態を呈した1例」 精神医学 38巻12号 (1996年12月)p.1293-1296, doi:10.11477/mf.1405904229 (有料閲覧)

- ^ Gideon Koren、James Cairns、David Chitayat、Andrea Gaedigk、Steven J Leeder (2006-08) "Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother"

- ^ 清水万紀子、乳児と母親のコデイン毒性を予測する遺伝子マーカー ファルマシア 2013年 49巻 4号 p.339, doi:10.14894/faruawpsj.49.4_339

- ^ “【薬食審】乱用防止へ販売数量制限‐一般薬配合7成分を指定”. 薬事日報. (2014年2月17日) 2015年9月29日閲覧。

- ^ コデインリン酸塩水和物又はジヒドロコデインリン酸塩を含む医薬品の「使用上の注意」改訂の周知について(依頼)厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課(2017年7月4日)2018年6月9日閲覧

- ^ “コデイン”. 麻薬・覚せい剤乱用防止センター. 1998年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月19日閲覧。

外部リンク

[編集]- “痛みと鎮痛の基礎知識-Pain Relief”. 滋賀医科大学. 2006年7月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月18日閲覧。