大御食神社

| 大御食神社 | |

|---|---|

大御食神社正面 | |

| 所在地 | 長野県駒ヶ根市赤穂11475番地 |

| 位置 | 北緯35度43分24.8秒 東経137度56分53.9秒 / 北緯35.723556度 東経137.948306度 |

| 主祭神 |

日本武尊 宮簀媛(五郎姫) 八幡大神 |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 創建 | 118年(景行天皇48年) |

| 本殿の様式 | 三間社流造 |

| 別名 | 美しの杜(通称:美女ヶ森) |

| 例祭 |

祈年祭:4月15日 例大祭:9月21日/22日(平成17年から直近の休日) |

大御食神社(おおみけじんじゃ)は、長野県駒ヶ根市赤穂にある神社である。

概要

大御食神社の創建は考古学的には明らかでないが、神社蔵の「美しの杜社伝記」によると、

大足彦忍代別天皇の御代四十八年(よそじまりやとせ)、御食彦御蔭の杉の木の下(もと)御安楽居(みやすらい)しその仮宮を神の御殿(みあらか)に見立て、日本武尊を祝い祀りて大御食ノ社(おおみけのやしろ)と御名を附け奉りき。

とあり、日本武尊が当地に立ち寄った際に饗応した里長が「御食彦(みけつひこ)」の名を賜り、後に日本武尊を祀った当社を創建したものという。118年(景行天皇48年)の創建と伝わる。(神社明細帳では景行天皇58年。)ただし景行天皇の在位年代や社伝記自体にも疑問があり、史料としての検討を要する。

建御名方命が愛で、日本武尊が「奇び杉なりや」と誉めた古杉を御神木(御蔭の杉)としている。(現在の木は三代目) 旧社格は 郷社で、現在の本殿建物は元治元年(1864年)に建替えられたものである。

別名の「美しの杜」の名は、社伝記に、「宮簀姫またの名は厳郎姫を迎えまつりて、所の名を美しの杜と御名負はせまつる」とあることによる。 現在氏子らは「美女ヶ森(びじょうがもり)」と呼んでいる。

祭神

歴史

- 代々宮司を務める社家の阿智祝氏は、八意思兼神に始まる神の系譜に繋がるとされる。

- 日本武尊が東国平定の帰路に信濃国赤須の里へ滞在した。そのとき赤須の里の長赤須彦は御影の杉のもとに仮宮を立て尊を饗した。それにより赤須彦は日本武尊より御食津彦の名を賜った。また日本武尊は赤須彦の娘・押姫を愛で、赤須の里に三夜滞在した。(以来、赤須彦の子孫である神官宅を【采女邸(うねめやしき)】と呼ぶ。)

- 景行天皇48年(118年)、赤須彦は日本武尊を祀り 大御食ノ社を創建。

- 久安5年(1149年)社殿を建て替え、御遷宮があった。「美女森記録」

- 大御食神社と赤須彦の館があった場所との間に、現在「湯奉(ゆぶ)の沢」という地名(小字)が残っている。慶安二年(1649年)の御検地帳にもあり、日本武尊が湯浴みをしたと伝わる。

- 宮田村誌によると、「日本武尊が大田切川まで来たとき、大水で渡ることが出来なかったが、一頭の馬が馳せ来たのでその馬に乗って無事川を渡った。古老はその馬を、秋冬はこの原に住み、春夏は西山に住む神馬だと申し上げた。」という伝説がある。(駒ヶ嶽御尋書-天保3年(1832年))

そのとき日本武尊が腰をかけ休んだという「御座石」が、宮田村駒ヶ原に文化財として残っている。 - 西行が社家に立ち寄り、書を残している。江戸時代後期の旅行家菅江真澄の随筆『すわの海』に この書についての記述がある。

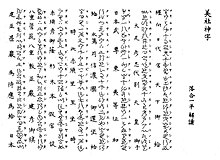

美しの杜社伝記

神代文字で書かれた社伝記

神社には、神代文字(阿比留草文字)で書かれた社伝記が伝えられている。 天明年間に、当時十一棟あった邸宅が焼失、ほとんどの文献は焼失したが、社伝記の写しは火災から免れた。 景行天皇から村上天皇 天暦5年(951年)までの およそ840年間が桐板に記されている。

明治7年、松本博覧会に出品された。

伝承と解読

社伝記は、代々の神主が代替わりの際に神道家吉田家から裁許状を受け、37日間潔斎して開いて見るが 異形の文字で読めなかった。 明治2年正月伊那県庁より管下の諸社に、社の由緒を書き上げ提出せよとの令があり、社伝記を持参した。 当時、伊那県庁を訪れていた落合直澄(通称一平、伊那県判事・落合直亮の弟)が解読した。 「美しの杜社伝記」の奥書に以上の経緯と謝意が記されている。 落合は著書「日本古代文字考」において、『神官小町谷氏を責めて古記録を出させ 意を解釈することができた。是より「美女神字世ニ現レタリ」』と記している。

社伝記の名称

- 落合は、社伝記を「美社神字録」、それを解読した自稿を「美社神字解」と名付けた。

- 昭和11年(1936年)、赤穂村(現駒ヶ根市)金子金作が『美社神字解』を出版した。

- 宮崎小八郎は、著書『神代の文字』(昭和17年発行)の中で「美社神字」と記している。

- 吾郷清彦は「日本神学」誌上で解読文を紹介し、改めて「美しの杜物語」と名付けた。また著書『日本超古代秘史資料』(昭和51年)の中で『美社神字解』を古代和字文献として紹介している。

- 駒ヶ根市誌(現代編下巻)では、「神代文字社伝記」と記す。

- 本縞では「美しの杜社伝記」(うつくしのもりしゃでんき)と表す。

御蔭の杉

「美しの杜社伝記」では以下のように伝えている。

- 建御名方命は国の巡りの時「奇(くしき)杉なり」とこの杉を愛で、日本武尊はこの木の元で饗応を受け大いに悦び「この杉はや、弥栄えて丈高し、奇び杉なりや。」と誉めた。以来この杉を「御蔭の杉」というようになった。

- 神功皇后4年(204年)、御影杉が枯れたので 翌5年春、中枝の大虚に育った実生の杉の植継を行った。

- 斉衡3年(856年)5月 二代目御蔭杉が枯れたため 天安2年(858年)春 植継ぎが行われた。現在の御蔭杉はこの三代目であるという。

ただし駒ヶ根市誌自然編では、樹齢300年としている。

祭事

9月21日の例祭(平成17年から直近の休日)は、氏子が獅子練りを行う。祭典の中心祭事とされ、毎年、年番耕地の若衆が取り組む。 お練りは、氏子が おかめ・ひょっとこ などと悪魔払いの獅子の機嫌を取りながら神社にお詣りをし、最後に獅子の頭を切り取り奉納する。 この行列に神主は同行せず、祭神三種の名を書いた幣束を捧げた少年三人(現在は大人)が裃を着用し、陣笠を頂いて加わっている。

境内社

- 御渡社 建御名方命・橘姫命・上古地主神(産土神)

- 御継社 伊弉諾命・伊弉冉・天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神

- 天神社 菅原道真

- 伊雑社 天照大神

- 稲荷社 豊受姫神

- 秋葉社 迦具土神

- 若宮社 佐賀喜霊神

- 諏訪社 建御名方命

- 御食津彦社 八意思兼尊・御食津彦・他

- 植継社(植継大明神) 吾道赤須彦

- 二木社(日本岐社) 天之御中主神・六孫王経基

- 二木社の境内社

- 社宮司社

- 神若衆社

- 甲子社

- 齊殿社

- 清和荒神社

- 山神社 大山祇神

- 山の鼻社 建御名方命

- 山の鼻社の境内社

- 金比羅社

- 山神社

- 利生稲荷社

- 富士社 木花咲耶姫

- 真澄神社 大山祇神

文化財

- 西行法師真筆 1福

- 猿田彦面 1個

- 日本武尊 木彫立像 (平安時代作)

- 日本武尊・八幡神・宮簀姫(五郎姫)木彫座像(御神体) 寛延3年 飯田仏師 井出右兵衛運正作

- 大陣太鼓 近藤織部祐(旗本)献納

- 御手掛石 日本武尊ゆかり

- 平瓮石 日本武尊ゆかり

- 石狛犬 元禄11年 下平村堀内兵次八寄進

- 石の鳥居 明治23年 石工北原久平

- 灯籠 文久6年 慶応戊辰年

- 石灯籠 享保4年

交通

- 最寄駅:飯田線小町屋駅

- 高速道:中央自動車道駒ヶ根インターチェンジ

- 駐車場:有り

脚注